La fouille préventive d’une durée de 12 semaines, menée dans le cadre de l’aménagement de plateformes logistiques, au lieu-dit « Le Pavé » sur la commune de Boisseaux (45) au coeur du plateau beauceron, a révélé la présence d’un site rapporté au premier Mésolithique, malgré un bruit de fond témoin de passages ponctuels depuis le Paléolithique moyen jusqu’à une époque relativement moderne (observé grâce à de rares silex taillés, tessons de céramiques et objets en métal).

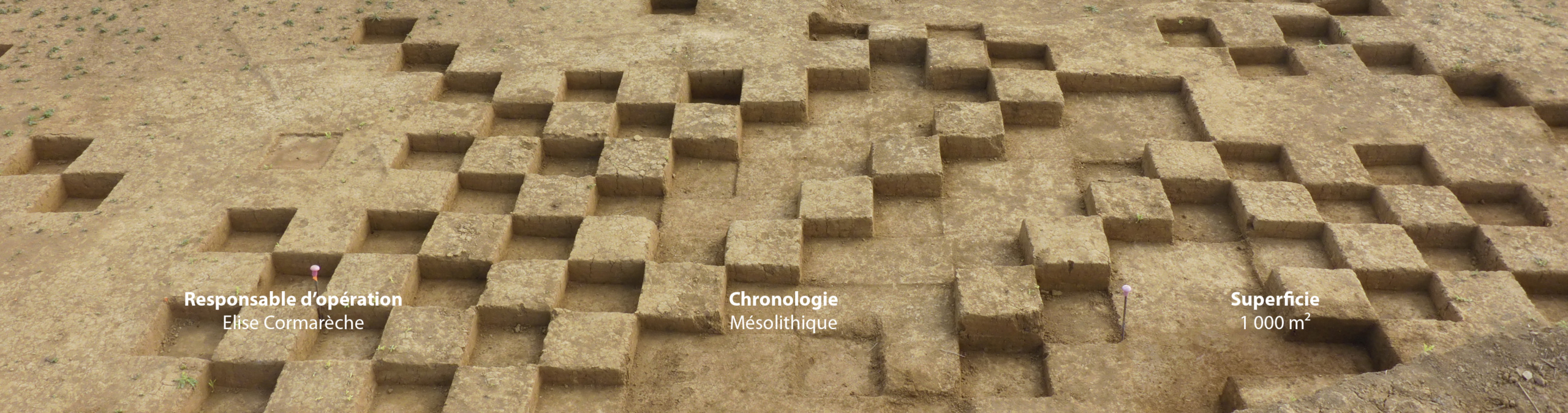

Bien que d’ampleur limitée (deux secteurs de 500 m²), la fouille préventive du site mésolithique du Pavé à Boisseaux a permis de révéler trois concentrations de vestiges au coeur d’une nappe de mobilier éparse située à faible profondeur sur le plateau beauceron. Les données stratigraphiques et taphonomiques plaident en faveur d’une remobilisation verticale importante des objets archéologiques liée aux phénomènes de bioturbation et d’argiliturbation, sans pour autant affecter leur distribution planimétrique générale, ainsi que d’une troncature du sommet de la nappe de vestiges affectant alors l’intégrité matérielle des séries archéologiques.

La fouille du Pavé a livré un corpus de plus de 7600 objets lithiques (plus de 99% de silex taillés), dont 81 % proviennent de la fouille manuelle (89 m² sur les deux secteurs) et 56 % des refus de tamis (74 m² tamisés). Dans les deux secteurs ouverts, deux ensembles typo-technologiques sont identifiés et distingués, essentiellement par leur cortège d’armatures. Ils témoignent tous deux d’un débitage de style Coincy et d’un outillage de fonds commun non caractéristique. Les armatures du premier ensemble sont façonnées sur des supports segmentés par la technique du microburin, et se caractérisent par des pointes à troncatures obliques, à bord abattu, à troncature inverse basale et des pièces à bords abattus appointées ou non. Les armatures du second ensemble typo-technologique proviennent largement des refus de tamis (57 %), soulignant par ailleurs son importance à grande échelle malgré les difficultés à le mettre en place en contexte préventif. Elles sont réalisées sur des supports lamellaires plus courts et moins réguliers, sans recours à la technique du microburin. Elles se caractérisent par des pointes à bords abattus, courbes ou convergents (comme les pointes de Sauveterre), et des pointes à bords abattus et troncatures obliques (ou triangles scalènes). Ces deux ensembles sont sans nul doute rapportés au premier Mésolithique, ce que confirment des dates radiocarbones réalisées sur coquilles de noisette et charbons de bois ainsi que les dates OSL. Les comparaisons régionales et extrarégionales tendent à interpréter diachroniquement ces deux ensembles, sans définitivement écarter une interprétation culturelle. L’ensemble de ce mobilier est confectionné dans des silex régionaux, collectés dans différents secteurs septentrionaux comme la moyenne vallée du Loing entre Nemours et Dordives, et l’est de Chartres, ainsi que de probables sources plus locales non identifiées. À ces séries de silex taillés s’ajoutent un macro-outillage et quatre plaquettes façonnées de « type Beaugencien » qui s’insère pleinement dans la culture matérielle du premier Mésolithique du sud du Bassin parisien.

En raison des processus de formation du site et du contexte taphonomique, l’organisation spatiale et fonctionnelle du site archéologique demeurent difficile à appréhender pour chacune des phases du premier Mésolithique identifiées. Des considérations plus globales peuvent toutefois être émises, et témoignent d’activités rapportées aux sphères cynégétiques, alimentaires et artisanales. Sans écarter la possibilité conjointe d’une préparation de bloc dans un autre site ou dans une zone non fouillée, l’ensemble du débitage semble avoir été effectué in situ. Le nombre d’outils plus élevé dans le secteur 2 que dans le secteur 1, ainsi que la présence d’éléments plus anciens dans le secteur 2, suggère des occupations plus récurrentes où sont exercées des activités plus diversifiées sur un temps plus long dans ce secteur. Au contraire, le secteur 1 compte moins d’outils de fonds communs, un nombre très conséquent de silex chauffés et témoigne de la présence de coquilles de noisettes carbonisées, absentes du second secteur. Ceci oriente vers des activités moins diversifiées et interroge sur un éventuel foyer démantelé ou zone de rejet. L’absence d’éléments d’organisation empêche cependant de confirmer ces hypothèses. L’analyse tracéologique confirme l’utilisation de microlithes comme pointes de projectiles parfois revenues dans le gibier, ainsi que des activités de boucherie, du travail de la peau, de l’os et dans une moindre mesure des ressources végétales avec des outils issus du fonds commun.

INTERVENANTS :

Aménageur : Quartus logistique

Prescripteur : DRAC – SRA Centre – Val-de-Loire

Opérateur : Paléotime

AMÉNAGEMENT :

Plateforme logistique

LOCALISATION :

RAPPORT FINAL D’OPÉRATION :

Référence bibliographique :

CORMARECHE É. (dir.), ANGELIN A., BATTENTIER J., CHATEAUNEUF F., CHESNAUX L., FERNANDES P., MARTIN L., RECCHIA-QUINIOU J., RUÉ M., VAISSIÉ E., Les occupations mésolithiques du site du Pavé à Boisseaux (Loiret, Centre-Val de Loire), Rapport Final d’Opération, Villard-de-Lans : Paléotime, 2024, 512 p.