La fouille de cette petite emprise prescrite au sein de la carrière Lafarge de Martres-Tolosane a été menée durant le printemps 2024 sur une période de 17 semaines de fin février à fin juin 2024.

• La fouille de l’emprise s’est organisée en trois grandes phases :

Phase 1, décapage mécanique de l’emprise et dégagement en périphérie de logs stratigraphiques (coupes CP4 et 5), ainsi que le long d’une berme-témoin épargnée au centre de l’emprise (coupes CP1 à 3). Le décapage mécanique a progressé en profondeur jusqu’à atteindre le toit de la nappe de vestiges lithiques, sans aller plus profond là où la présence de témoins lithiques était suffisamment dense pour justifier une fouille manuelle ;

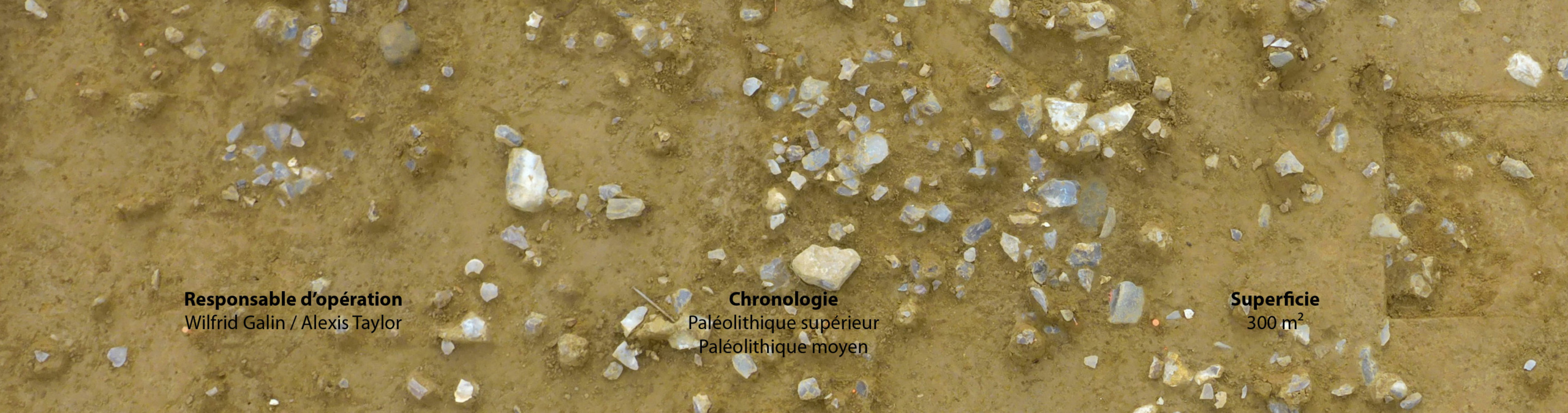

Phase 2, une fouille manuelle extensive des surfaces épargnées par le décapage mécanique, sur un premier horizon de vestiges Paléolithique supérieur. Une fouille carroyée est réalisée avec un tamisage systématique des déblais de fouille extraits par quart de m². 80 m² sont ainsi fouillés (cf. photos 1 à 8) ;

Phase 3, cette dernière concerne l’évaluation d’un second horizon de vestiges lithiques Paléolithique moyen repéré en phase 1, avec l’ouverture de deux sondages profonds en paliers (CP4 et 5), ainsi qu’une reprise partielle du décapage mécanique en partie est de l’emprise. Plusieurs objets lithiques sont ainsi collectés.

• La fouille manuelle de la nappe de vestiges Paléolithique supérieur

Deux passes de fouille ont été nécessaires pour traverser le niveau archéologique affecté d’un pendage marqué, la fouille s’étendant en périphérie d’une première fenêtre jusqu’en bord d’emprise afin d’évaluer les limites d’une importante concentration de vestiges lithiques. La fouille a ainsi dû être prolongée pour partie hors emprise à l’ouest, de fortes densités de vestiges persistant jusqu’en bord d’emprise. Quant aux premiers résultats de fouille, il s’agit d’abord de la découverte d’une importante concentration de vestiges lithiques qui peuvent être attribués sur critères techniques au Paléolithique supérieur. Sans doute affectée par le pendage du terrain, l’organisation des vestiges souligne la présence d’un cœur de concentration, riche en témoins de débitage, autour de laquelle la présence d’objets archéologiques est beaucoup plus diffuse.

• Les industries lithiques en présence

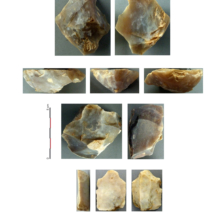

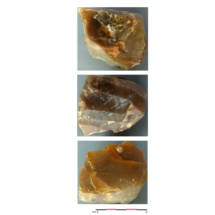

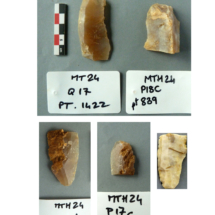

On note la présence d’une chaine opératoire laminaire uni ou bipolaire, dans ce dernier cas les plans de frappe opposés semblent en première observation hiérarchisés (cf. photos 11 et 12). Les produits restent relativement trapus, le débitage des blocs ou rognons de silex locaux se limitant à la zone sous-corticale mieux cristallisée du volume sélectionné (cf. photo 14). La progression latérale du débitage est parfois importante avec un contrôle de la largeur et de la longueur des supports sans doute plus ardu que sur un volume où une forte frontalité du débitage peut être conservée. Les talons des produits témoignent d’une percussion organique, effectuée selon un geste tangentiel.

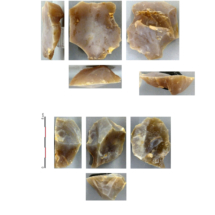

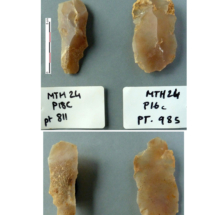

L’originalité de la série lithique collectée consiste en la présence d’une chaine microlamellaire sur pièces à museau (cf. photos 9 et 10). De nombreux nucléus résiduels ou abandonnés au stade de l’ébauche témoignent alors de la volonté de dégager un front étroit à l’extrémité d’une lame ou en bord d’éclat épais, au moyen d’encoches abruptes profondes. Des enlèvements microlamellaires étroits et courbes sont ensuite détachés sur la surface ainsi mise en convexité. Quelques produits microlamellaires ont été retrouvés en fouille et dans les refus de tamis mais ils restent singulièrement rares au regard du nombre de volumes susceptibles de les avoir produits (cf. photo 13). Aucun de ces supports microlamellaires ne semble de plus retouché. D’une manière générale, la fraction fine du débitage est faiblement représentée, nous suspectons une forte déperdition par ruissellement de celle-ci…

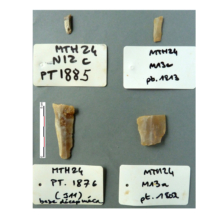

En première analyse l’outillage en silex, majoritairement sur lames, est dominé par les grattoirs en bout de lame et les supports retouchés et/ou esquillés sur un bord (cf. photo 15). Une chaine opératoire à éclat coexiste avec les chaines lamino-lamellaires sur silex, sous forme d’un débitage centripète d’éclat minces de type discoïde. Enfin on peut signaler la présence d’une industrie sur grès, basalte et quartzite, témoignant de la confection d’un outillage tranchant lourd (galets aménagés, tranchant d’éclat esquillés), de l’utilisation d’enclumes et de percuteurs.